「時間は人生のために®」。ダンクソフトが大事にしてきたテーマです。そこで、デジタル・テクノロジーを使って業務を効率化し、生まれた時間をよりよく使うことで、一人ひとりのクリエイティビティを高めようと考え続けてきました。今回のコラムでは「未来通帳®」という新たなシステムの構想をお話しします。これはまだ青写真なのですが、皆さんとアイディアをもちよって、一緒につくりあげていきたいと考えています。

┃もしも、「時間を預金する」ことができたら

【関連コラム】

はなまる学童クラブ様のシステム導入事例、『「学童保育サポートシステム」が運営を楽に便利に、石垣島の子供たちを笑顔に』https://www.dunksoft.com/message/case-hanamaru-kintone

先日、石垣島でダンクソフトの学童支援システムを導入している はなまる学童クラブさんと話をした時のことでした。地域では、みんな忙しく働いているけれども、デジタルが必ずしも上手な人ばかりではないので、不便なことも多い。もっとデジタルを上手に活用して効率的に動ける地域になったら、捻出した時間を地域の介護や子育てに使えるのではないか。「ダンクさん、何かできませんか」と、言われたのです。

時間は大事です。でも現代は、みんな、時間がありません。忙しい人が多く、予定を合わせるのも一苦労です。

ですが、もし、スケジュール調整が瞬時にできるようになったらどうでしょう。いちいち電話やメールをしたり、調整ツールをつかったりせずとも、さっと会議日程を決められます。日程を共有するのにもいちいち連絡する必要がなく、関わるすべての人にいっせいにリアルタイムで共有されるのです。

そうなったら、それぞれが浮いた時間を貯金でき、使える時間は格段に増えます。日本中で、誰かのために、あるいは自分のために使える時間が激増します。社会全体でなら、どれだけ多くの時間が生み出せることでしょう。地域課題の解決に充てられる時間も増えていくでしょう。最近Appleは預金サービスに参入しましたが、これは文字通り“money”に着目していますよね。私たちは、むしろ、「時間(time)」を貯金するという考えなんです。

┃企業が多様な役割を求められる時代に

ここのところ、企業はさまざまな社会的役割を求められています。少子高齢化対策から、災害時に地域でBCPの担い手になること、障がいのある人を雇用すること、それにプライバシー・マークの取得からSDGsまで、実に多様です。これはつまり、企業で働く一人ひとりも、さまざまな課題の解決に向けて、日々考え、行動していくことが求められているということです。

そのためには、働く一人ひとりが業務を効率化して、時間をねん出する必要があります。生まれた時間は、社会課題の解決や、新しい学びや、コ・ラーニングに振り分ければ、個人もクリエイティビティがあがるし、よりよい未来社会をつくるきかっけが生まれます。そんなツールができないものかと、40周年を迎えた今年、考えを進めています。

┃時間をうみだす「未来通帳®」という構想

デジタルで日常を効率化して、時間をつくる。そうして生まれた時間を、個人が、企業が、地域社会が、ウェルネスを豊かにする方向に活用していく。この構想を「未来通帳®」と名付けてみました。暫定的な名前かもしれません。これから構想が進む段階で、変わっていってもかまわないと思っています。

未来通帳®には、ふつうの通帳と異なるところが2つあります。ひとつは、「お金」ではなく「時間」を扱うということ。もうひとつは、「未来」を記録できるということです。通帳は、これまでの取引記録など「過去の情報」を記録するものです。ですが、何か「未来の情報」を書き記せるようなツールをつくりたいと考えています。ビジネスは未来をイメージしていかないとうまく進みませんから。

┃長期スパンでビジネスを見透す「未来かんり®」に着想を得て

未来情報を書き記すシステムとしては、ダンクソフトでは、ずいぶん前に「未来かんり®」というソフトウエアを開発しました。これは、ビジネスで重要なヒト、モノ、カネ、時間を一元管理する販売管理システムです。この中に、画期的な点がいくつもありました。

そのひとつが、数年先の未来情報まで扱えることです。ほとんどの販売管理システムが扱うのは、1年間という会計年度での管理です。でも、このシステムを開発したときの課題は、2〜3年先の、未来に行われる結婚式にまつわる情報に、どうシステムが対応できるかでした。これは、それまでの一般的なシステムでは課題解決ができなかったのです。

【関連コラム】

株式会社ユーアイ 取締役社長 藤吉恒雄氏とのクロストーク『経営者対談:UNLIMITED FLORIST ─ デジタルと手仕事の美徳は引き立てあえる ─』

https://www.dunksoft.com/message/2022-08

【関連コラム】

『最初プロジェクトは、花屋さんのための課題解決システム ~80年代からサブスク型』~

https://www.dunksoft.com/message/2022-02#2202%E2%80%905

この問題をなんとかクリアしようとして生まれたのが、来年、再来年、そしてその先と、会計年度をまたぐようなスパンで情報を扱うというアイディアでした。「未来かんり®」では、単年度を超えて、それまでより長期的に情報を可視化できるようになったのです。すると、「この先、いつどれくらいの投資をするか」といった先々のことまで、考えられるようになりました。

┃個人も、企業も、「時間のポートフォリオ」を組んでいく

今回の「未来通帳®」は、財務的なことにかかわることではなく、“時間”に着目する構想です。「“生まれた時間”をどんなことに投資していきたいか」を考え、生活設計することができます。たとえば、身体、メンタル、精神性、知的好奇心などウェルネスにかんすることから、SDGsやソーシャル・キャピタルなど社会や地球にかかわることまで、自分が求める未来にむけて、分野を選んで時間を配分していきます。

ただし、せっかく時間を生み出しても、その時間を必ずしも有意義なことにつかうとは限りませんよね。

そこで、「時間のポートフォリオ」という考え方を入れて、どんな分野にどれぐらいの時間をかけたか、一覧で見えるようなしくみを想定しています。

「思っていたよりも、ソーシャル・キャピタルづくりにかけた時間が少ないな」、「環境保全に取りくみたかったけれど、今月はちょっと足りていないな」「ソーシャルな活動に費やしすぎたかな」など、実際につかった時間が可視化されるようになります。洗濯機が登場して家事の時間が短縮されたのに、それがテレビを見る時間になってしまった、というようなことでは残念ですから。

時間のポートフォリオがあれば、自分の行動を振り返り、これからの行動を変えていくことができます。そうすることで、自分のウェルネスを充実させることにつながります。みんなで集合的にポートフォリオを共有すれば、ウェルネス豊かな未来社会に近づくだろう、ということなんですね。

┃アクターを超えた連携・協働をうながすために

「未来通帳®」では、手はじめに、一企業を超えてカレンダーを共有してみたいと思い描いています。会社のなかでスタッフ同士の予定を共有し把握しあうのは、今ではあたりまえになりつつあります。ダンクソフトでも、皆の予定をOutlookで共有しています。私のカレンダーも全員が見られますし、直接予定を書きこむこともできます。

しかし、多くの場合、カレンダーを共有できるのは企業内に限られています。ですが、これからは、一社だけで課題解決するのではなく、さまざまな立場の人と協働し、価値を共創する時代です。他の会社、団体、そして地域の人たちなど、様々なアクターと予定を共有できたら、さらに連携・協働が実現し、加速すると思いませんか。「予定を入れる」「予定を共有する」ところが、未来が始まるポイントなのです。

これまでの感覚だと「この日、どうでしょうか」と、事前に声をかけて調整することになりますが、その手間や時間も、ツールによって簡単に省くことができます。対話の場がすぐに設定できますから、プロジェクトはスピーディーに動きだしますね。多方向の関係づくりも進むことになりますし、多様なアクターたちによる協働の成果として、予想もしなかったイノベーションが生まれてくるでしょう。

┃1ヶ月で8時間もの時間が生まれたツール「日報かんり®」をモチーフに

実際に、デジタル・ツールがあると、どれぐらいの時間が節約されるものでしょうか。いえ、どれぐらい新たに時間を生み出せるのでしょうか。

ダンクソフトでは、「日報かんり®」という、自社開発のツールを使っています。スタッフ一人ひとりが、予定表に自分の予定を30分単位から入力していきます。1日の終わりになると、クリックひとつで予定表が日報に変換されるという、便利な仕組みです。自分がどのプロジェクトにどれくらいの時間を使ったかも、自動で集計されます。

このツールのおかげで、スタッフが業務報告書を作成する時間が格段に減りました。あるスタッフは、1ヶ月で8時間もの時間が生まれたといいます。

事務処理に割く時間が短縮されたので、私たちは日々の「所感」を書く時間をつくることができました。所感には「今日のBGMはこれ」とか「こんなお昼ごはんを食べた」など、業務報告には載らないような、他愛もない内容を書いています。でも、これがいいんですね。

お互いに読んでコメントしあう感じになり、自然と相互理解が深まり、メンバー間のコミュニケーションが活発になりました。これによって、相互に連携・協働する素地ができてきています。

┃デジタル・ネイティブとつくる、大航海を楽しむような新時代の協働システム

デジタル・テクノロジーは、これからますます発展していきます。暫定的に「未来通帳®」と呼んでいるこのシステムに、どんな機能をもたせるか、どんなインターフェースにしていくかなど、具体的な内容については、多様な方々との対話のなかで生まれていくでしょう。特に、徳島の阿南高専ACT倶楽部のメンバーや、ダンクソフトのインターンシップ生など、若い方々との「対話と協働」のなかから、具現化していくつもりです。

21世紀に生まれたデジタル・ネイティブたちは、どんな未来を思い描くのか。その未来のために、どんなツールがあったら便利で、意味が感じられるのか。皆さんもアイディアがあったらお寄せください。ともにつくりあげるプロセスが、いまから楽しみです。

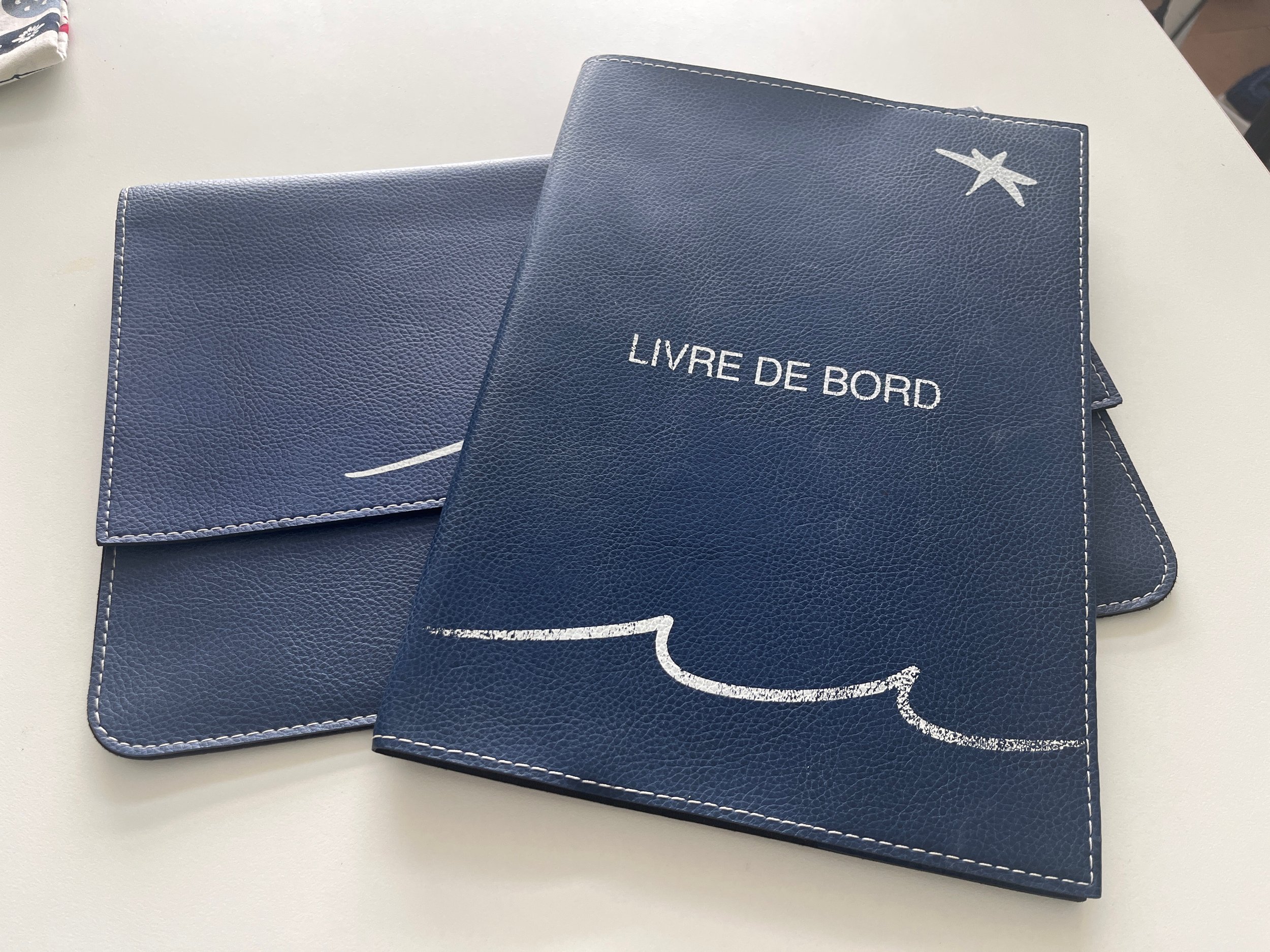

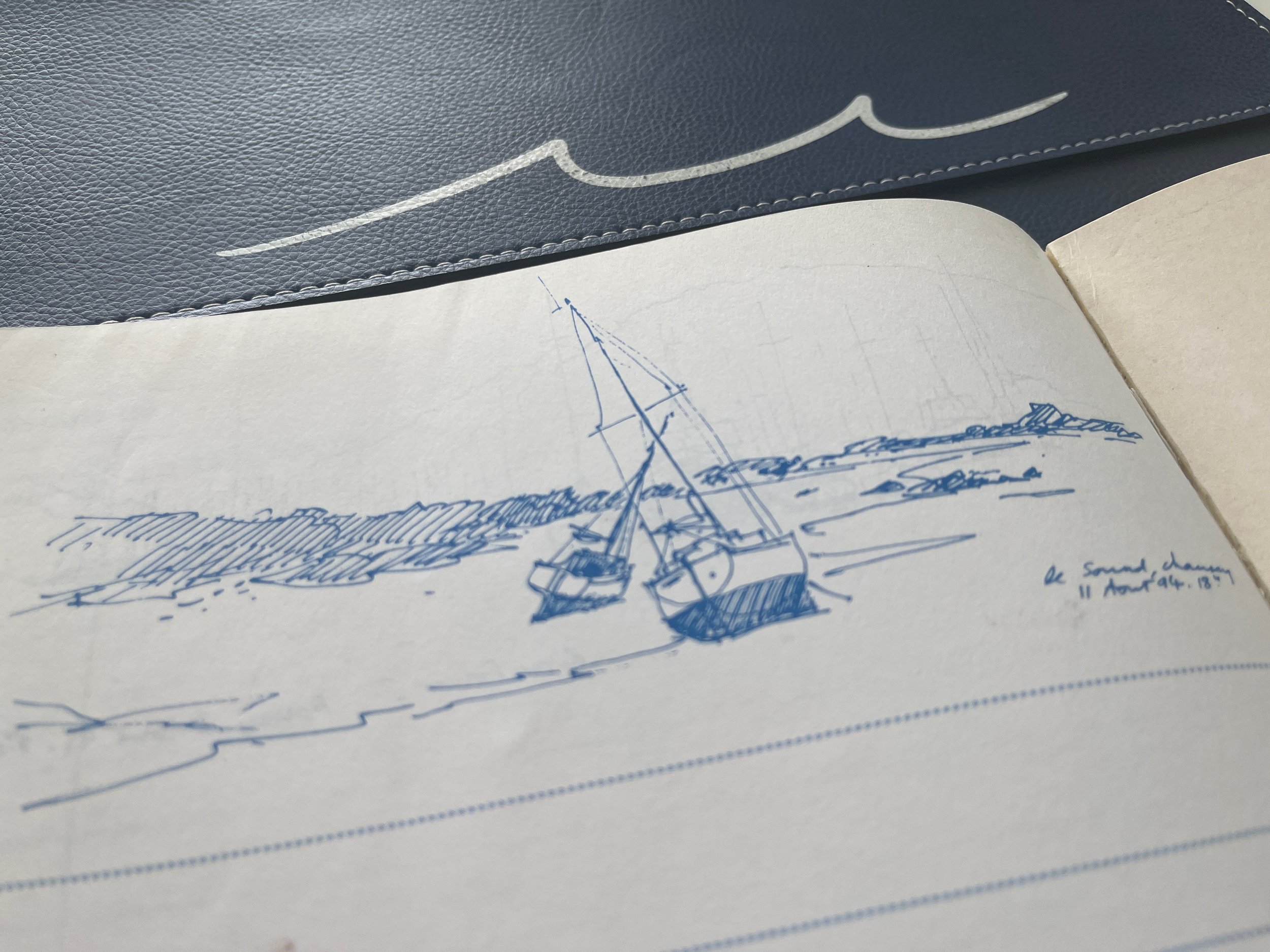

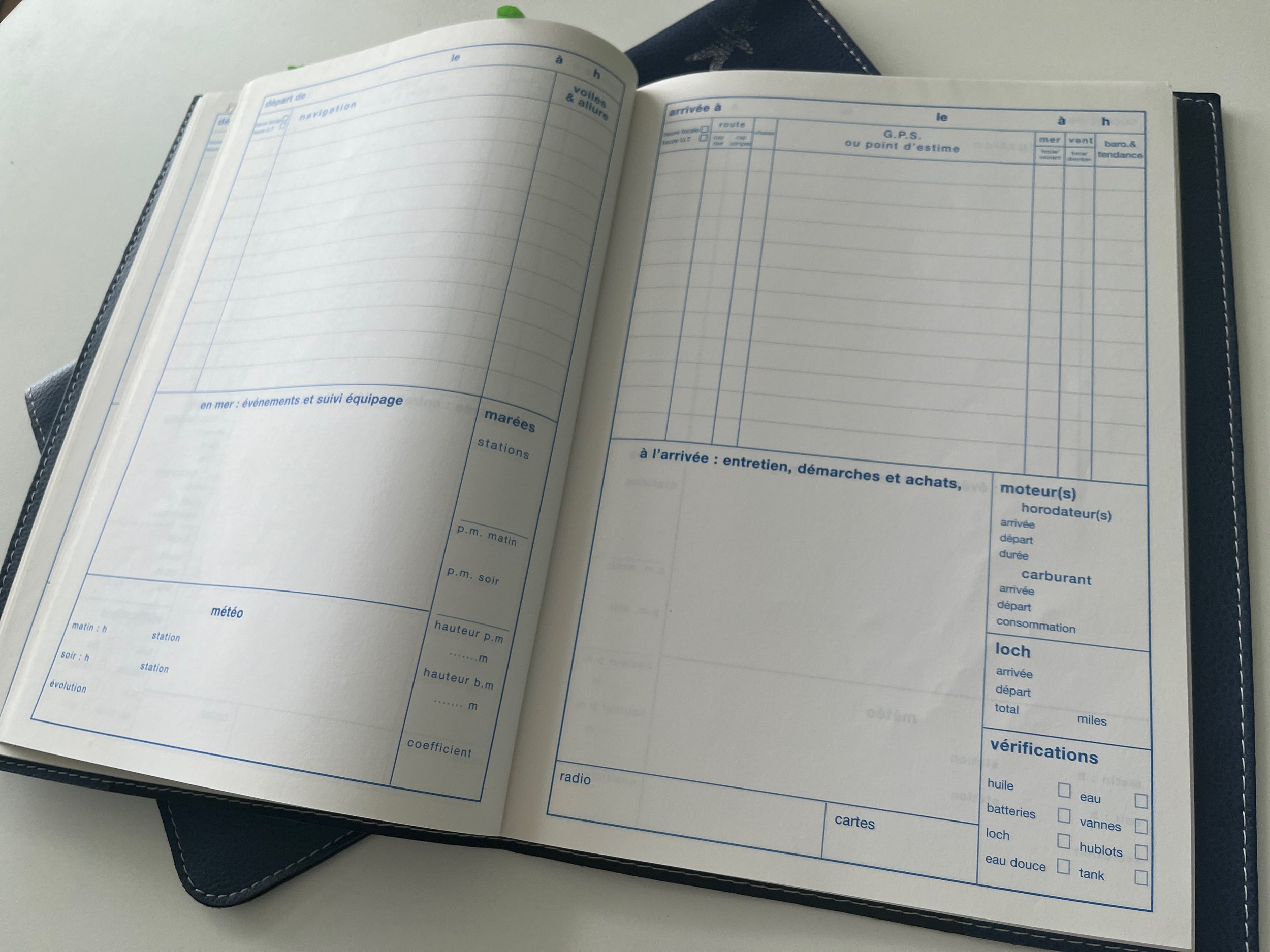

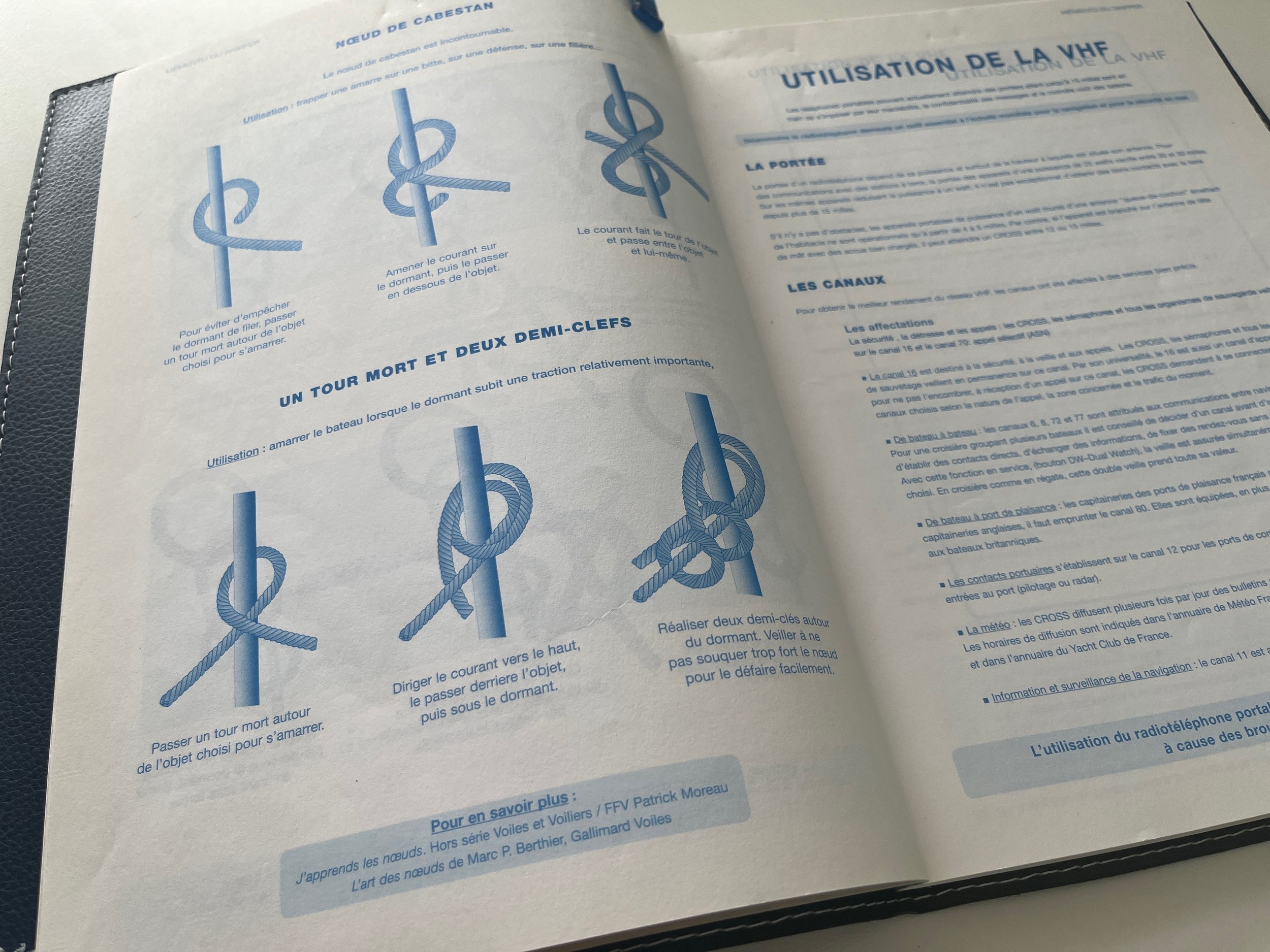

2006年に、ヨーロッパへワールドカップ観戦に行きました。その際に立ち寄った、港町・マルセイユの小さなお店で、「航海日誌」に出会いました。英語では log bookと呼ばれ、航海の一部始終を毎日書き記すものです。紙をほとんど処分した完全ペーパーレスのオフィスに、いまも大事に置いている、数少ない紙モノです。

Uncharted Waters ──。これは「未知の海」のことなんですが、これからの未来社会づくりも、いわば、海図なき航海のようなものでしょう。なので、航海日誌を手に、大海原へ航海に出るように、来るべき未来社会を楽しみながらつくっていけるような協働環境を用意してみたいと考えています。