新年あけましておめでとうございます。

2026年の年頭にあたり、ご挨拶申し上げます。

2026年 年頭所感:

Mission-driven Company (ミッション・ドリブン・カンパニー)を目指して

もくじ

▎とどまることのないデジタル技術の進歩

2026年という新しい年を迎えて、私が感じているのは、とどまることのないデジタル技術の進歩への驚きと、それが上手に社会や暮らしに活かされていない、というもどかしさです。

世界に目を向けると、2025年は地域や社会の局所的分断がますます進み、いくつもの対立軸が生まれて混沌さが増したように思います。紛争も治まる気配がなく、その争いの中で、悲しいことにITがさらに存在感を大きくしています。ドローンといった目に見える武器ばかりでなく、インターネットによる情報コントロールなど、あらゆる局面においてITが鍵を握るようになってきました。

しかし、社会や暮らしはどうでしょうか? ダンクソフトでは「インターネットにあらゆるものをのせていく®」という言葉を掲げています。そして、私は近い未来、この言葉のような社会が必ずやって来ると考えています。それはいささか極端に言うならば、現在私たちがリアルで体感している世界を、インターネット上でも再現できるような社会です。おそらく五感のような感覚的なものはまだ難しいかもしれませんが、それでも視覚などについては8K、16K、32Kと進んでいるように、画像技術の進展によって、まるで相手が目前にいるようなリアルな体験が可能になっていくはずです。

こうしたパラダイム・シフトが加速する中で、大切なのは、その進歩を担うために、私たちダンクソフトがチャレンジすべきことがますます増えているということです。ダンクソフトの未来は、大きな可能性に満ちています。そのチャレンジにおいて、この2026年はひとつの転換点になると考えています。

▎私たちは何をするのか? ダンクソフトの Mission

2026年、ダンクソフトは、50周年にむけて目指す企業像として「Mission-driven Company (ミッション・ドリブン・カンパニー)」を掲げます。この言葉が意味するとおり、会社として目指す方向性をミッションとして明確に提示し、社員、お客様、そして協働する人たちと共有して前進していこうというスタイルです。判断に迷ったとき、何か壁にぶつかったとき、そして、これからを創るとき、参照できるミッションを持つことは、規模の大小を問わず、人間集団にとってとても重要なことです。

そこで、ダンクソフトのミッションを、次のように改めて明文化しました。

Mission

ダンクソフトとは、劇的に流れを変えるチームのことだ

若い人たちとともに、すなわち

共に学びながら行動パターンを変えられる人たちとともに

インターネットにあらゆるものをのせていく®

「インターネットにあらゆるものをのせていく®」に込めた想いは、すでにお話ししたとおりです。また「若い人」とは、世代や年齢や立場に関係なく、たえず新しいことを学び、前向きに行動していくマインドの若い人を意味すると思っています。もうひとつ条件をあげるとするならば、お互いに学び合う「コ・ラーニング」の姿勢も大切です。学習とは行動パターンが変わること。学び合って、行動パターンを新たに変化していける人たちとともに、プロジェクトを実施していきたいと考えています。

▎私たちはどこに向かうのか? ダンクソフトの Vision

そして、ミッションに取り組んでいくために、拠りどころとなるものとして「Vision」と「Philosophy(行動指針)」を改めて整理しました。

Visionとしては、次の4つのテーマを掲げています。

Vision

未来像1:Project と Tech School の融合 ─オフィスと働き方の未来─

未来像2:スタッフが成長する未来 ─採用と成長、そしてコミュニティとともに─

未来像3:地域づくりと関係づくりの未来 ─パートナー、若者とともに─

未来像4:需要づくりの未来 ─スマートオフィス構想で人々を幸せに─

これらのテーマについては、ダンクソフトの「グランド・ナラティブ(大きな物語)」として以前にも紹介していますので、ここでは2026年のトピックを中心にお話ししたいと思います。

ダンクソフトの「グランド・ナラティブ(大きな物語)」はこちらからご覧ください

まず「地域づくりと関係づくり」についてです。このテーマについては、折に触れて話題にしている「神田藍の会」の活動の中で、以前から携わってきたウェブサイトの構築・運営に加えて、ネットショップの開設を予定していますので、これをサポートしていきます。

また、私が関わっているコミュニティの一つ、「日本パエリア協会」でも、ウェブサイト制作を支援していきます。同様に、ネットショップの開設を進めていく予定です。加えて、この関連で「日本生ハム協会」ともつながりが生まれているので、また面白いことが起こりそうです。2026年は、このように地域づくりと関係づくりが、さらに大きく広がる手応えがあり楽しみにしています。

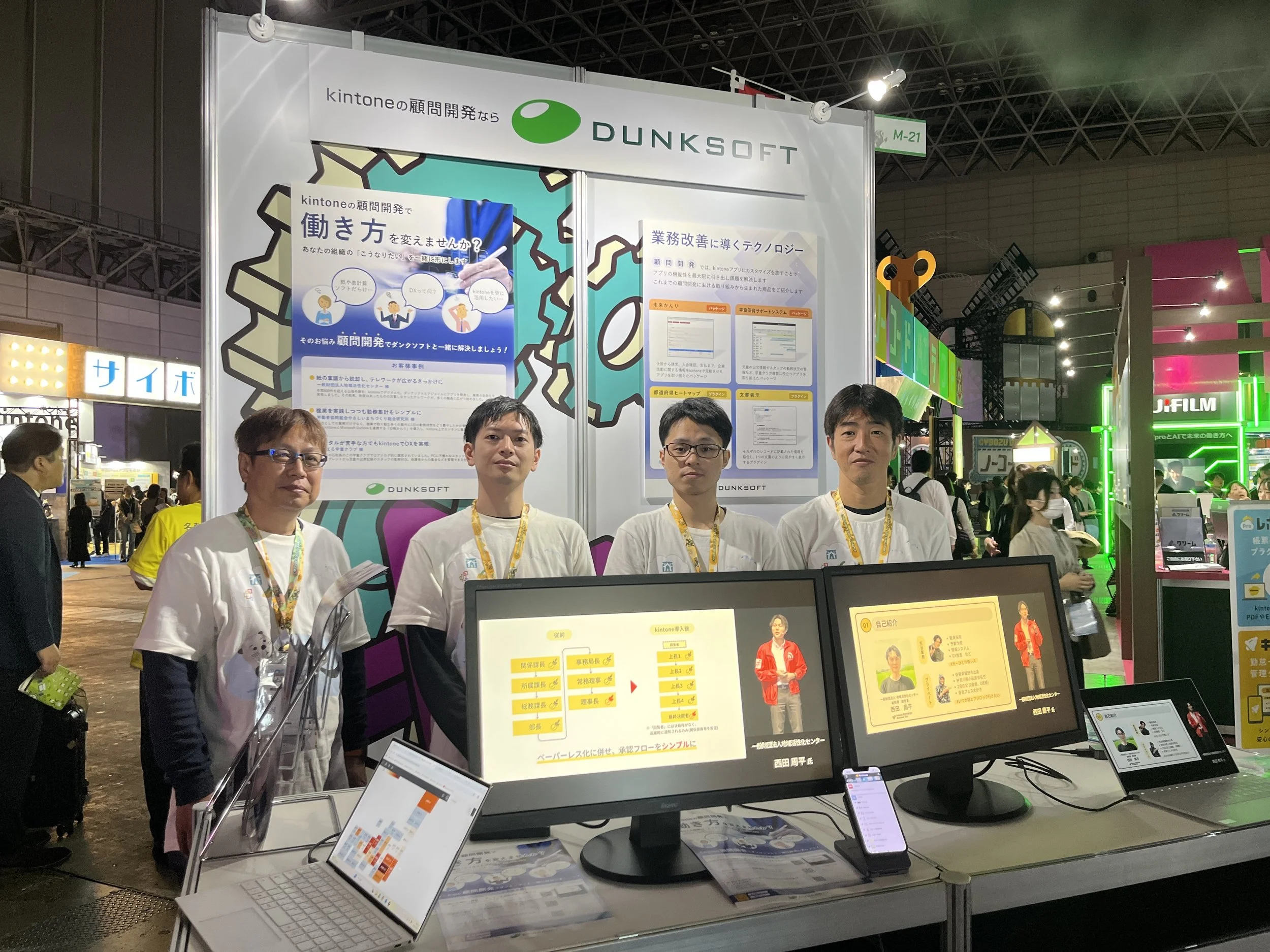

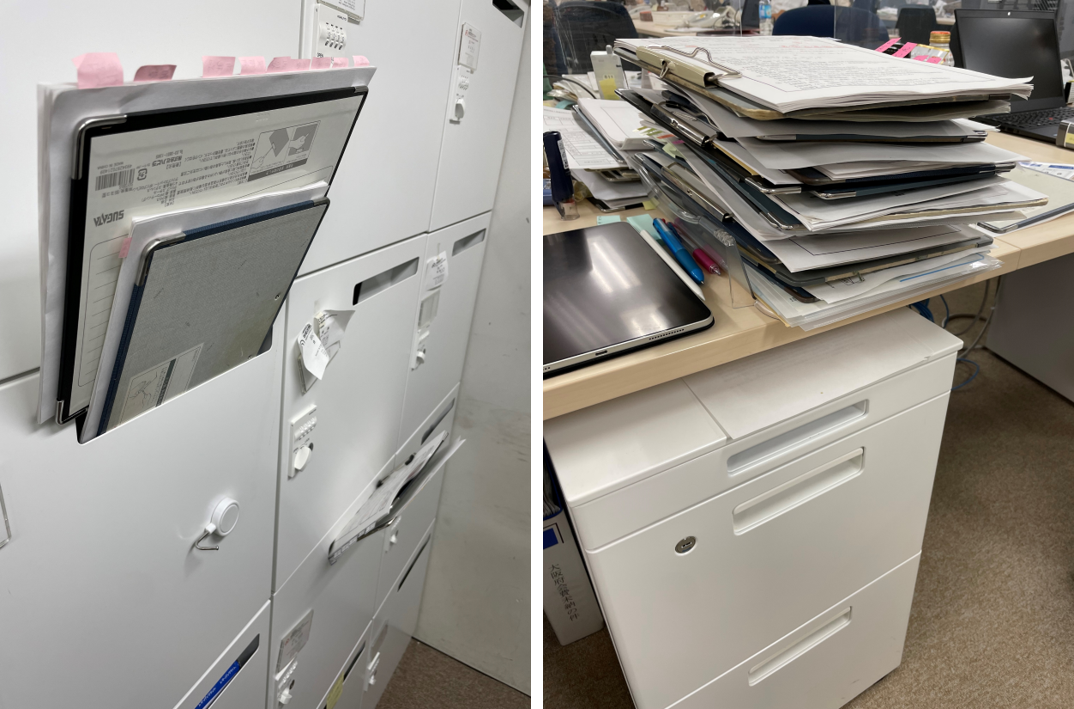

さらに「需要づくりの未来」では、昨年、ダンクソフトならではの新しい協働スタイルとして、「個別対話型DX」を発表しました。顧問開発という名前で推進してきましたが、私たちの特徴である個別対話型のサービスであることが、はっきりとわかるようにしました。

現在、長くお付き合いのあるお客様と、対話と協働を中心にプロジェクトを進めています。ダンクソフトの業務管理アプリケーション「未来かんり」をベースにした、大がかりなシステム開発です。また、徳島県の医療機関とも「個別対話型DX」によるプロジェクトが進んでいます。

近いうちにダンクソフトの取り組み事例としてご紹介することになるかもしれません。ぜひ、楽しみにしていてください。

▎大切にする行動指針は何か? ダンクソフトの Philosophy

行動指針としては、次の8つのワードを大切にしていきたいと考えています。

Philosophy 行動指針

ポリバレント

リ・クリエイター

多様性と対話

共感と協働

コ・ラーニング (共同学習)

リバース・メンタリング

チャレンジし続けること

オープンであること

これらの考え方についてもウェブサイトで公開しているので、ぜひ詳しくご覧ください。

なお、マインドの若い人たちと関わる中で、私自身も大切にしていることが「リバース・メンタリング」です。年齢が上だったり、知識量が豊富だったりする側から、一方的に教えるのではなく、若い人たちからも積極的に学んでいこうという姿勢です。これは「コ・ラーニング」にも深く関係するマインドセットですね。

また、「ポリバレント」も次第に、ダンクソフトの際立った強みになってきたと思います。ポリバレントを意識したメンバー育成に継続して取り組んできた結果、チームや部門の境界を超えて連携する、柔軟な動きが生まれつつあります。さらにトピックスをあげるならば、2025年は新卒メンバーが2人加わるなど、新陳代謝が進んだ年でもありました。2026年にはこうした未来志向の動きが大きく花開くと期待しています。

最後に、私たちが目指す姿を鮮明にするために、ダンクソフトの社名の由来をご紹介したいと思います。

ダンクソフトの社名は、バスケットボールの「ダンクシュート」に由来しています。これは、ゲームの流れを変える劇的なショットを意味しています。

私はバスケットボールも好きで、よくプロのゲームを観にいきますが、最近の得点は、離れた所から放つ3点シュートが主流のようです。それでも、ゲームの流れを変えるほどのインパクトがあるのは、やはりコートの中央を切り裂いていくダンクシュートだと思っています。

2026年は、そんな力強いステップを、ダンクソフトのメンバー、そして協働するたくさんの人たちと一緒に刻んでいきたいと考えています。

ダンクソフトが挑むダンクな2026年に、どうぞご期待ください。