▎BCP:3.11で失われた情報と思い出が教訓に

今回は「防災」がテーマです。私個人としても以前から関心を持っており、取りあげたいと考えていました。最近は、ますます関心をお持ちの方も多いようです。

ここでは、ダンクソフトが考えるこれからの防災について、2つの観点からお話しします。

1つめは「BCP」(事業継続計画)です。大切な情報をどうバックアップし、すみやかな事業再開につなげるか。

2つめは「コミュニティ」との関連です。防災力の高い、ソーシャル・キャピタルの豊かなコミュニティの形成に、企業がどう貢献していけるか。ダンクソフトのケースを例としてご紹介します。

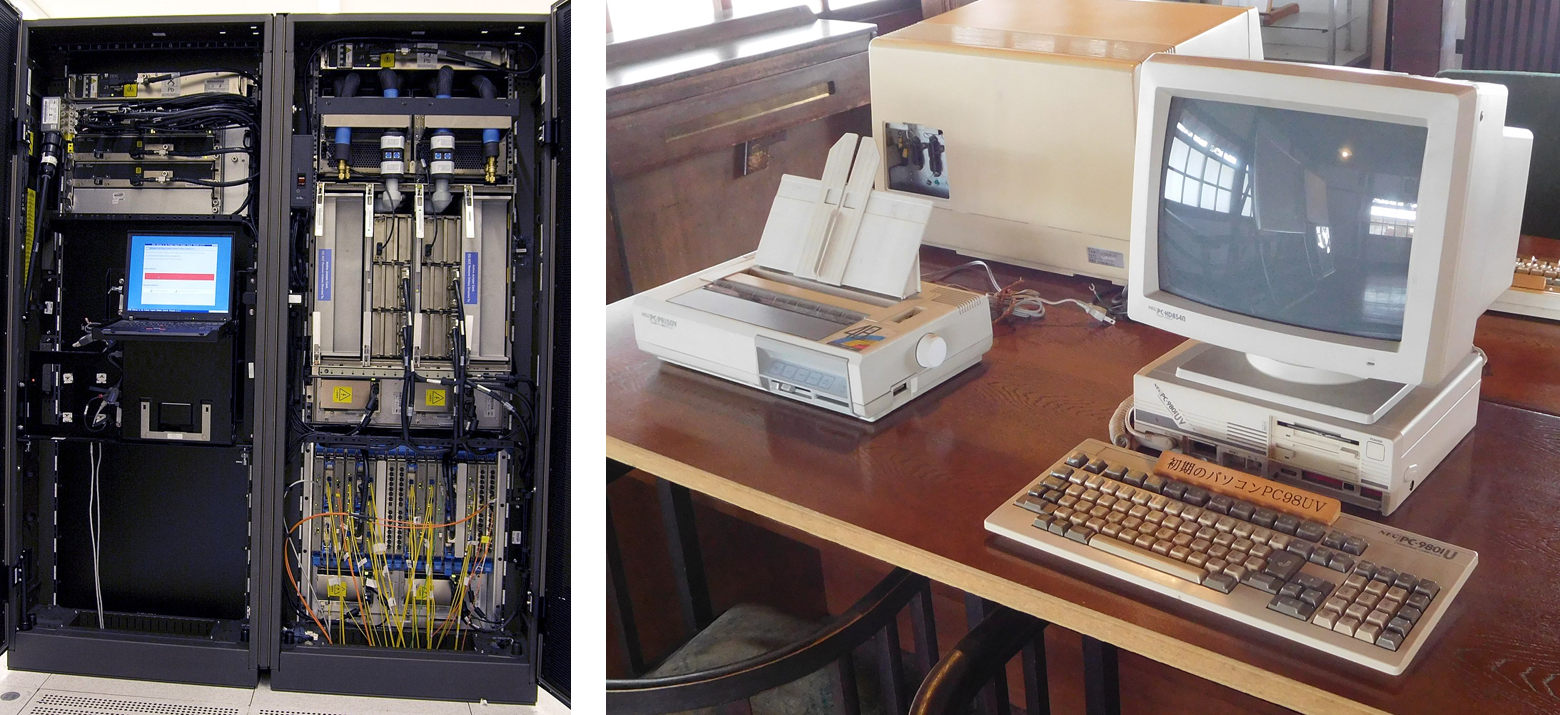

2011年の東日本大震災では、大切な写真がたくさん流されてしまいましたね。個人の情報と同様に、多くの自治体や企業が重要な情報を失いました。紙の台帳やカルテが流されたり、サーバーやコンピュータごと流されたりしたのです。紙の情報は、それ自体が失われると取り戻すことができません。ですが、データをインターネットにのせておけば、情報は助かります。そこで企業は「BCP」を意識することになります。

▎企業にとって大事なのは、迅速なリカバリー

「BCP」とは、事業継続計画(Business Continuity Plan)のことです。企業が災害やテロ、システム障害などの緊急事態に遭遇しても、損害を最小限におさえ、事業を再開・継続するための計画のことです。

緊急事態は、突然やってくるのが特徴です。リーマン・ショックも、東日本大震災も、コロナ禍も、そうでした。その時、企業にとって大事なのは、迅速なリカバリーです。いかにすみやかに復旧し、事業を再開・継続できるかが、信用につながります。逆に、迅速に有効な手を打つことができなければ、機会ロスが高じて、とくに中小企業にとっては致命的なダメージとなる可能性があります。

▎クラウドなら、どこにいてもビジネスを再開できる

火事の多かった江戸時代に、江戸市中の大店は、万一の火事に備えて、店を再建するのに必要なだけの部材を江戸の外にバックアップしていたといいます。店という場をいち早くリカバリーすることが重要だったからですね。

一方、現代企業にとって、もっとも重要なのはやはり「情報」です。江戸時代には建物のバックアップ部材を用意していたように、今の時代には、情報のバックアップを準備しておくことが必要です。情報をインターネット上にのせて、クラウド化できていれば、データのバックアップは常に自動的になされている状態です。こうしておけば、個人の生活においても、ビジネスにおいても、大切なものを失わずに済むわけです。

「データ・バックアップと防災」と聞くと、これら2つを遠く感じる方もいるかもしれません。でも、これらは関連しているんですね。

ダンクソフト神田オフィスは、以前にも紹介したとおり、ペーパーレスを徹底しています。できるだけモノを減らして、大事なものは整理し、かけがえのない情報はすべてインターネットにのせています。ですから、もし何か緊急事態が起こっても、インターネットさえあれば、どこででもビジネスを速やかに再開できます。

必要な情報がインターネット上にさえあれば、どこにいてもビジネスを再開できる。こういう時代になっています。このことを多くの人に知ってほしいのです。

スマートオフィス構想を実践する新拠点

https://www.dunksoft.com/message/2021-03

▎災害、テロ、ミサイルまで想定するイマジネーションを

防災や危機対策は、もっとも想像力を発揮すべきところです。未来を構想する際はもちろん、どこまで事前に最悪のケースを想定しておけるかが大事です。「防災」という観点では、不測の事態をイメージすることが欠かせません。

日本では、「緊急事態」というと、地震、水害、台風といった自然災害を連想しがちです。ですが、BCPではミサイルが飛んでくることや、テロが発生することも想定します。テロや戦争と聞いても、なんとなく遠く感じるかもしれませんが、今、ウクライナをめぐって起きていることや、北朝鮮情勢をみても、対岸の火事ではなく、決してひとごとではありません。

▎「顔見知りコミュニティ」の威力

「防災」を考えるとき、地域の人たちと「顔見知り」の関係でコミュニティに参加できていることも大切です。都市では、隣に誰が住んでいるかがわからない状態は珍しくありません。しかし、実際のところは、東日本震災時でも、顔見知りかどうかが人の動きを分けたと言います。

企業であれば、自社内や取引先など「オフィスの中」はよく知っていても、一歩「外」に出ると、意外と誰も知らない。知り合いがいません。そのような状態で、いざ災害になったときに、どう連携して乗り越えていくことができるでしょうか。

▎ビル全体の備蓄倉庫をダンクソフト社内に

昨年の夏、ダンクソフト神田オフィスの入居しているビルのオーナーが変わりました。その後、ビルとしての防災対策を検討するなかで、ビル全体のための備蓄倉庫をダンクソフト社内に設けることになりました。他社の分も含め、ヘルメットや、水や乾パン等の備蓄品をしまってあります。現在、私が防災責任者となって、いざ災害になったときに、どうオペレーションしていくか、ビル全体のBCPを策定しているところです。

3.11では、都心部で帰宅困難者が多く出ました。あのときは、備えのあった一部の大企業が、社屋や備蓄を開放するなどしました。今では規模の大小を問わず、こうした行動が、企業の果たすべき社会的責任として求められています。私たちも、何かあったとき、地域や防災拠点になれる、地域の人々と助け合える、そのような良き企業市民としてのダンクソフトでありたいと考えています。

▎オフィス街で藍(あい)を育て、コミュニティを育てる

ダンクソフトが神田に移転してきたのは、2019年です。その後まもなく、縁あって、地域で活動している「神田藍(あい)プロジェクト」に関わるようになりました。

神田には、江戸時代に、染物屋が軒を連ねる日本有数の紺屋町がありました。オフィス・ビルが建ち並ぶ現在の神田には、当時の様子は残っていないように見えますが、土地の記憶をたどり、神田の街で藍を育てようというプロジェクトです。

ベランダで育てている藍

私たちも2年前から、フロアのベランダに藍の鉢を置いて育てています。藍は育てやすい植物で、日当たりさえよければ失敗が少ないのもいいところですね。お店の前で藍を育てている個人商店があったり、私たちのようにビルのベランダや屋上に鉢植えを並べている企業や銀行があったり。5月5日には、子供の日にちなんで、地域の子供たちに160株ほどの藍を提供しました。8月には子供たちの街歩きも予定されています。

▎藍ネットワークを結ぶ「WeARee!(ウィアリー!)」へ

オフィス移転からまだ3年ですが、藍を媒介に、顔見知りや知り合いが地域に増えました。このプロジェクトに関わっていなければ出会わなかったような、思いがけない方ともご縁が広がっています。新参者でも企業でも、枠をこえ、「藍」を介して地域にとけこんでいくことができる、素晴らしい取り組みだと感じています。

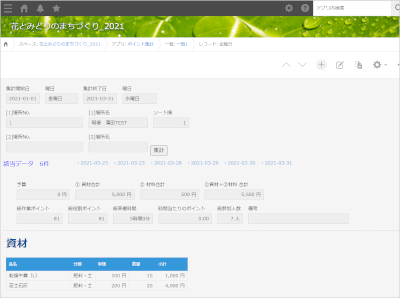

いま、この神田藍プロジェクトの運営に、ダンクソフトの「WeARee!(ウィアリー!)」をご提供しているのですが、ゆるやかなつながりを持てるコミュニケーション・ツールとして、少しずつ活用がはじまっています。今後は、街歩きの記録や成果をアーカイブするなど、さらに可能性が広がっていくことを楽しみにしています。

神田藍愛プロジェクト

https://yushin.wearee.jp/kanda-ai

2008年以降、ダンクソフトは「地域コミュニティ活性化」の実証実験に多数携わってきました。そのなかで、コミュニティの単位は、ある程度小さい方がよいと感じています。そして、小さな単位のコミュニティどうしがつながっていけば、安心・安全を担保したまま、信頼できる人どうしの集まりを広げていけます。

▎「バザールバザール」でイノベーションと よりよいコミュニティを

ダンクソフト・バザールバザール

https://dbb-web.bazaarbazaar.org/

こうした「スモール・コミュニティの連携」が実現できるデジタル・ツールとして開発しているのが、「ダンクソフト・バザールバザール」です。もともとコミュニティ運営の効率化を主眼に2016年から提供開始したものですが、他のコミュニティと相互連携できる機能も備えています。ですから、信頼できるコミュニティ同士で、ともに問題解決をすることも可能です。

このため、バザールバザールは、「防災のプラットフォーム」にもなりうると考えています。

日ごろからコミュニティ内でのコミュニケーションが成立していたら、お互いの安否確認から必要情報の共有までがスムーズです。顔の見える人同士のコミュニティですから、フェイク情報が入ることも極力避けられるでしょう。信頼のおける情報が得られること、また信頼できる別のコミュニティと協働できることは、非常事態下では、さらに大きな意味を持つでしょう。

この夏、バザールバザールは、大幅なバージョンアップを予定しています。テーマは2つあって、「イノベーション」と「よいコミュニティ」です。

参加者同士が雑談・会話・対話をする中から、ときに予想を超えた、そしてユニークなイノベーションが生まれるよう、さらに工夫を重ねています。

それから、コミュニティ運営の「効率化」だけでなく、本当に「よいコミュニティ」をつくりたいですね。そのためには、ソーシャル・キャピタルがカギだと言われています。

コミュニティというのは、単に人がいるだけでなく、それぞれがつながっていることが大事ですよね。また単につながっているだけでなくて、お互いに信頼し合っていること。そして、互恵的な関係が築かれていることも。

ここにあげた〈社会的ネットワーク〉、〈相互信頼〉、〈互恵性〉をソーシャル・キャピタルといいますが、この3つが豊かであることが、「よいコミュニティ」の条件だとされています。「よいコミュニティ」では、防災意識が高く、災害時・災害後も助けあって、地域のリカバリー(回復)が速いことも知られています。

「よいコミュニティ」ができれば、有事だけでなく、平時でも、また地方であれ都会であれ、安心して暮らせます。そして、もうひとつ。コミュニティが活気づくためには、そこにちょっとした「新しいこと」の取りいれ、イノベーションも必要ですよね。

「イノベーション」と「よいコミュニティ」を支えるデジタル活用を、これからも、みなさんと一緒に進めていきたいですね。