最近は、誰もが手軽にネットショップをつくれる時代です。しかし、開設してみたものの、売上の割に手間がかかりすぎて、悩んでいるお店も多いのではないでしょうか? その理由にはさまざまものがありますが、星野が指摘するのが「データ連携」です。とにかく「売掛金や顧客データの管理が煩雑」なわけです。その解消策と、デジタルを介した地域コミュニティとの連携についてお話しします。

┃ネットショップをつくってみたけれど……

最近、誰もが手軽にネットショップを開設できるようになってきました。「BASE(ベイス)」や「Square(スクエア)」といった便利なプラットフォームの広がりとともに、ネット上にお洒落なショップをつくることができ、決済や発送などをサポートする機能も充実しています。これまで地元でしか販売できなったような商品を、日本中はもちろん、世界中のお客さんに届けることができる時代です。

こうしたネットショップは、お店のPRとしても有効です。最新のサービスを提供していることは、ブランド力の向上にもつながります。しかし、実際のところ、売上の割に手間がかかりすぎて、赤字というお店も多いのではないでしょうか?

┃手間がかかるばかりか、個人情報が漏洩する危険も!

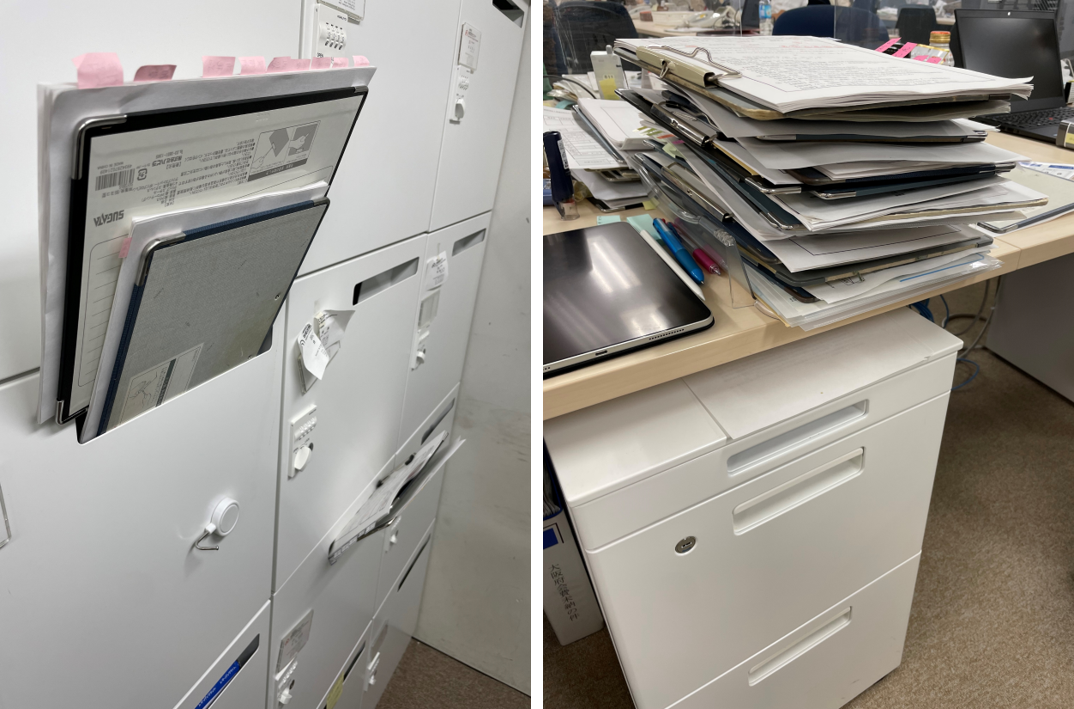

その理由にはいろいろなものがあげられますが、意外に知られていないのが、「売掛金や顧客データの管理が煩雑」という問題です。多くのお店や会社では、業務管理のためのアプリケーションを利用しています。しかし、ほとんどの場合、ネットショップのデータと、こうしたアプリとの連携はなされていません。

その結果、二重の管理が発生し、ネットショップのデータをわざわざ業務アプリのデータベースに入力しなければならないという手間のかかる作業が必要になります。

また、そもそも業務アプリを導入していないというお店も多いと思います。このような場合に、よく見られるケースがExcelやAceessを利用した顧客管理です。しかし、ExcelやAccessによる顧客データの管理は、手作業による入力が面倒なばかりでなく、さらに危険な問題が潜んでいます。

それがデータ漏洩です。特にExcelについて、重要な個人情報をまるごとExcelデータでパソコンに保存していると、ちょっとした誤操作やセキュリティの設定ミスによって外部に流出してしまう恐れがあります。よくニュースになる個人情報の漏洩も、じつはExcelによるデータ管理に起因していることがしばしばです。このような事態に陥ってしまうと、ブランド力アップどころか、お店の信頼が失墜して経営危機になりかねません。

┃ネットショップと業務アプリのデータベースを連携させる

このようなリスクを未然に回避し、ネットショップを効率よく運営するカギが「データ連携」です。具体的には、ネットショップの顧客データと業務アプリのデータベースを連携させる仕組みをつくることが有効なんですね。ですので、まだ業務アプリを利用していないのであれば、ネットショップの開設を機会に、導入を検討してみてはいかがでしょうか?

ダンクソフトでは、「未来かんり」という使い勝手のよい業務管理アプリケーションを提供しています。さらに、こうした業務アプリと、ネットショップの顧客データを速やかに連携させるサービスをスタート予定です。

┃ネットショップと地域コミュニティの良好な関係

このコラムでも折に触れ紹介していますが、ダンクソフトは、東京・神田の地域コミュニティである「神田藍の会」と長いつながりがあります。活動を推進するために、「ダンクソフト・バザールバザール」や「WeARee!(ウィアリー)」などのアプリを提供しており、「神田藍の会」のウェブサイトもダンクソフトが構築・運営しています。

現在、「神田藍の会」では、ネットショップを企画中で、その第1弾として進めているのが、「神田藍の会」で育てた藍を使った、藍染めの御朱印帳です。「神田藍の会」のメンバーに、和本や和小物を扱う老舗の「東京楠堂」があり、ここでつくってもらうオリジナルの御朱印帳をネットショップで販売するアイディアがあります。また、藍の葉をモチーフにしたキャラクターをあしらったオリジナルTシャツなども考えています。

もっとも「神田藍の会」としては、「モノ」よりも「コト」による活動に力を入れており、今後は「藍染めでつくる御朱印帳づくり体験」といったワークショップも、ネットショップを活用して紹介していこうと考えています。

┃「未来かんり」でネットショップの顧客情報を効率的に管理

もちろん、このネットショップも、ダンクソフトが構築・運営します。そのため「神田藍の会」では、先ほど紹介したダンクソフトの「未来かんり」の導入を新たに進めており、ネットショップの顧客データも「未来かんり」のデータベースに格納し、効率的で安全な一元管理を実現していきます。

この「未来かんり」は、人・モノ・お金・時間など、企業の重要な情報を一元化する、使い勝手のよい経営ツールで、見積りから受注・納品・請求・入金回収までの流れを効率よく管理できるんですね。

「未来かんり」は、サイボウズが提供するクラウドサービス、「kintone」(キントーン)をプラットフォームに開発されています。このkintoneは、BASEなど主要なネットショップサービスと連携できるように設計されています。ですので、「未来かんり」とネットショップの顧客管理データの連携も速やかに実現できる利点があります。

ダンクソフトでは、この「神田藍の会」で蓄積したノウハウをもとに、ネットショップの顧客データと業務アプリを連携させるサービスを展開していこうと考えています。

┃デジタルで結ぶ、地域のエコシステムづくり

「神田藍の会」のような地域コミュニティが独自のネットショップを開設すると、そこを起点にしてさまざまな連携が生まれてきます。地域のメンバーが営む商品やサービスをネットショップに掲載すれば、日本中の生活者と結びつけることができます。また、こうした動きは、地域のデジタル化にも貢献することになるはずです。

というのも、地域を支えるお店や会社が、「未来かんり」のような共有の業務アプリを利用することによって、さまざまなデータ連携を図ることができるからです。請求書のやりとりといった商取引も、デジタル化できます。それはダンクソフトのような外部の会社との取引でも同様で、業務の効率が大幅に向上します。また、地域のメンバーがデジタルで結ばれるようになれば、新しいエコシステムが生まれてくる可能性もあります。

ダンクソフトは、「神田藍の会」以外にも、各地で地域コミュニティをサポートしています。なかでも古くから深いかかわりのある徳島県では、阿南高専でダンクソフトのスタッフが講師を務めるなど、学生たちとも親交があります。また、和歌山県田辺市の大塔中学校でも同じように授業に関わっています。近い将来、こうした若い人たちが成長すれば、それぞれの地域で、あるいは地域を超えて連携しながら、ダンクソフトと一緒にコミュニティのデジタル化に貢献してくれるはず。いまからその日が来ることを楽しみにしています。

┃ダンクソフトならではのポリバレントな強みを活かして

今日は、ネットショップと業務アプリのデータ連携についてお話ししていますが、このサポートは、IT会社ならばどこでも提供できるというものではありません。ダンクソフトは、すでに2000年代にアメリカの大手スピーカーブランドのECサイトでデータベースとの連携を手がけるなどしてきました。

そもそも、ネットショップといったWebシステムと、プログラミングを用いた業務アプリなどのシステム開発は、同じデジタル技術といっても分野が異なります。もちろん、関わるエンジニアのタイプも違います。

ところが、ダンクソフトでは、ひとつの会社の中にWebとシステム開発という2つのチームがあります。おそらくこのようなスタイルを持つIT会社は、それほど多くないはずです。一人が何役もこなせるポリバレントな人材育成に力を入れてきましたが、これは珍しいのではないでしょうか。ですがその結果、この2つの分野を柔軟に連携できるメンバーたちが育っています。

今後は、これからも他社が真似できないようなチャレンジを積極的に進めていきます。その2026年におけるダンクソフトの取り組みついては、次回のコラムで詳しくご紹介したいと思っています。

■ダンクソフトの製品・サービスについて

https://www.dunksoft.com/new-index