ダンクソフトでは、今年もインターンシップを開催し、阿南工業高等専門学校(阿南高専)専攻科1年生の中村隆雅さんが参加しました。そこで、中村さんと、代表の星野、今回一緒に仕事をしている開発チームのメンバーを交えて座談会を開催。インターンシップのテーマである「kintoneによるアプリ開発」をはじめ、アジャイル開発や顧問開発、そして中村さんが実感したダンクソフトでの働き方など、多彩な話題に花が咲きました。

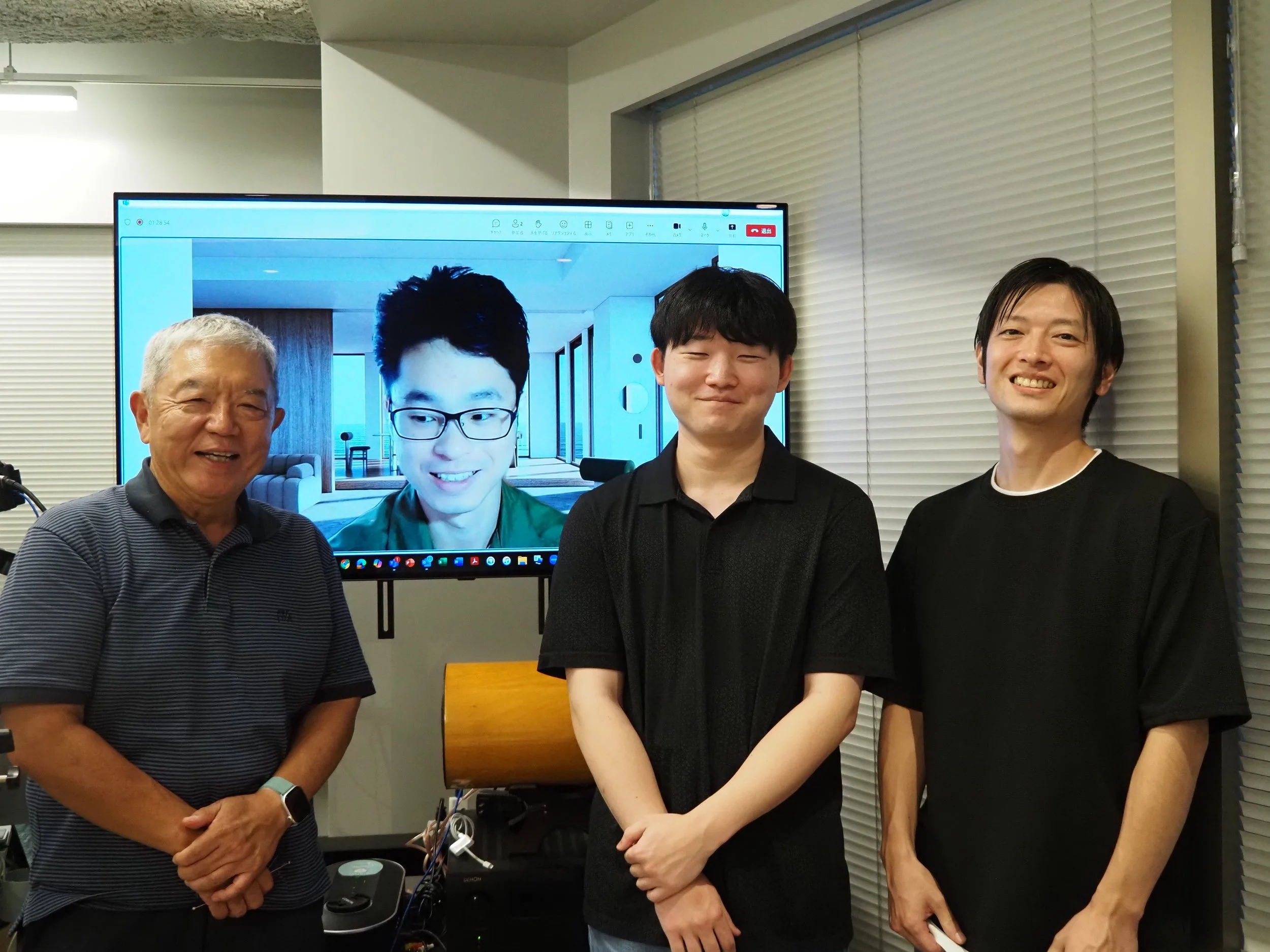

【座談会参加メンバー】

インターン(阿南高等専門学校)中村隆雅さん

株式会社ダンクソフト 代表取締役 星野晃一郎

株式会社ダンクソフト 開発チーム マネージャー 澤口泰丞

株式会社ダンクソフト 開発チーム 港左匡

┃東京に来るのは、今日が初めての体験。

皆さんが温かく迎えてくれて安心しました。

星野 中村さんは、ダンクソフトのインターンシップに参加するのは2回目ですよね。

左から、ダンクソフト 星野、ダンクソフト 港、インターンの中村さん、ダンクソフト 澤口

中村 はい。現在は、阿南高専の専攻科1年生で、2年前の高専4年生の時にも短期のインターンシップに参加しています。ちなみに高専の専攻科1年生は4年制大学の3年生にあたり、電気電子情報コースを専攻しています。

星野 なぜ、2回もダンクソフトのインターンシップに参加しようと思ったのですか?

中村 1回目は、ダンクソフトの竹内さんが阿南高専で講師をされていることもあり、ちょっと興味本位なところがありました(笑)。でも、今回は将来の就職先としてしっかり業務を体験してみたいと考えて参加しました。

星野 今日で9日目ですよね。みんなと一緒に仕事をしてみた感じは、どうですか?

中村 ダンクソフトの徳島オフィスに出社することもありますが、在宅でのリモートワークを体験することができました。社内の環境がとても整っているので、Webミーティングなどもスムーズで、違和感なく仕事を経験できています。徳島オフィスの竹内さんや港さんも、気さくに話してくださってやさしいです。

星野 受け入れ担当の港さんに聞きますが、今回のインターンシップはどのようなプログラムになっているのですか?

港 中村さんからプログラミングを学びたいという希望もあったので、実際にダンクソフトが開発のベースにしている「kintone(キントーン)」を使った、アプリ開発やプログラミングを体験してもらっています。

ダンクソフトの東京本社オフィスの入っているビル

星野 今日はそのインターンシップの一環として東京の本社オフィスに来てもらったのですが、中村さん、どうですか、本社の印象は?

中村 とてもきれいで驚いています。いろいろ機器があってスタジオのような雰囲気ですね。

星野 ああ、実際にここは、コミュニティFMの放送スタジオも兼ねているんですよ。ダンクソフトではコミュニティFMの番組を月に1回程度、ここから放送しています。

中村 そうなんですか。それから、これまでリモートでしか話すことがなかった澤口さんにも会えて嬉しいです。

澤口 さきほど中村さんと雑談していたのですけれど、中村さんは積極的にいろいろ話しかけるタイプですね、コミュニケーションが上手でした。

中村 皆さんが温かく迎えてくださったから、安心できました。私は徳島県で生まれ育ち、実は東京に来るのは今日が初めてだったんですが。

星野 そうなんですね。では秋葉原がすぐ隣ですから、仕事の後に寄ってみてはどうですか?

┃kintoneによるアジャイル開発を体験。

エンジニアにもお客様にも理想的なスタイルだと感じた。

星野 インターンシップではkintoneを使っているとのことですが、実際には今回どんな作業をしていますか?

港 取り組んでいるテーマは、kintoneを使ったWebアプリのカスタマイズです。もう少し詳しく説明すると、インクリメンタルサーチ付きのドロップダウンリストによるコンボボックスを実装するというもの。インクリメンタルサーチとは、リアルタイムで検索・絞り込みができる機能のことです。

中村 Cybozuが提供しているライブラリを利用することで、意外と簡単に開発できました。けれども、実装にあたっては、やはりプログラミングのスキルが必要なこともわかりました。なかでもJavaScriptのプログラミングを学べるのは自分にとって貴重な体験です。

座談会にオンラインで徳島から参加した、ダンクソフト 港

港 kintoneはノーコード・ローコードで容易にアプリをつくれますが、使い勝手のよいアプリに仕上げていくためには、きめ細かなカスタマイズが欠かせません。そこがエンジニアとしての腕の見せどころなんですね。

澤口 kintoneを利用すると、アプリの開発がスピードアップする分だけ、お客様とのやり取りを丁寧に綿密に行うことができます。このことも、大きなメリットだと思いますね。

星野 もっと具体的に言うならば、アジャイル開発が可能になるわけです。kintoneを利用した開発ならば、あらかじめサクッとアプリを開発して、それをお客様とリモートで共有して、一緒に画面を見ながら、その場でカスタマイズを提案できるんですよね。その結果、澤口さんが言うように、お客様と個別に対話しながら、短期間で満足度の高いアプリを実現できるわけです。もっともアジャイルは、ダンクソフトではずっと以前から取り組んでいる開発スタイルなのですけれど。

ダンクソフト 澤口

澤口 従来型のウォーターフォール開発では、あらかじめプロセスや日程をガチガチに決めてしまいます。そのため、対話してお客様の要望を反映させたりする柔軟な開発がやりにくい、ということがありました。たとえば「青」といっても、人によって思い描く色は微妙に違うと思うのです。kintoneのアジャイル開発ならば、実際に同じ画面を共有して細かなすりあわせをしながら開発を進めていけます。

中村 話を聞いていると、アジャイル開発は、エンジニアにとってもお客様にとっても、理想的な開発スタイルのように感じます。

┃ダンクソフトが提案する先進的な開発スタイルは、

「Cybozu Days」でも注目を集めると思う。

星野 今日は中村さんも参加していてよい機会なので、kintoneのことをもう少し掘り下げて話しましょうか。

ダンクソフト 星野

kintone上でつくられるアプリは、基本的にリレーショナル・データベース(RDB)の概念をベースにしています。RDBは、情報処理の上ではキーになるテクノロジーの一つです。

このRDBは1990年代から広く普及し始め、これまでいくつもの代表的な製品が誕生してきました。ダンクソフトはかつて、インフォミックスというユニックス系のツールから使い始めて、Accessが日本で発売されたときに、ほぼ第一号で製品を開発し、マイクロソフトと連携していました。その後、MicrosoftのDynamics CRMが出てきて、ダンクソフトの製品もDynamics CRMで動いていましたが、今はkintoneベースに再開発しています。今日は詳しい話は省略しますが、とにかく多くのRDB製品をつかった開発に携わり、RDBについて豊富な知識とスキルを持っています。kintoneのアプリを開発する際にも、こうした経験がダンクソフトならではの大きな強みになっています。そんな私たちからすると、kintoneはとても優秀な開発基盤です。が、弱点もあるわけですよね。

港 RDBという観点で一例をあげると、“リレーショナル”という名前のとおり、データ同士が連動して動きます。例えば、2つの関連付けられたデータ間では、片方が更新されるともう片方も自動的に更新されるルールになっています。ところが、kintoneはRDBと一部異なる部分があるため、詳細な検証が必要になります。

澤口 そうですね。他にも、kintoneやアジャイル開発に関連するダンクソフトの特徴があります。それは、最近積極的に提案している、「個別対話型DX」のかたちです。これを「顧問開発」と呼んでいます。

星野 従来型の請負開発ではなく、顧問契約によって継続的にデジタル活用を支援するスタイルのことですね。わかりやすく言うならば、会社と顧問会計士や顧問弁護士のような関係です。個別に、その企業や団体の持つ課題について、対話をしながら進めるので、いつでもタイムリーに気軽に相談していただけるのがメリットです。

地域活性化センターの西田さんとの対話をご紹介した、9月の代表コラム『「kintone hive」で語った、一人の若手から始まる協働変革型DX』はこちらです。https://www.dunksoft.com/message/collaborative-digital-transformation-has-been-started-by-a-young-presenter-at-kintone-hive

港 先月、星野さんと対話された、地域活性化センター様は、例えば私たちが連携して開発を進めている団体のひとつです。担当の西田さんがどんな効果を感じているか、たくさんおはなしくださいましたね。

星野 西田さんがそうであるように、kintoneのようなノーコードを使って、これからはお客様が自らアプリを開発したりカスタマイズする時代です。そうなると、いつでも近くで開発を支援するエンジニアとの密接なパートナーシップが、質の向上やプログラムの持続可能性という観点でも、重要になってきますね。

澤口 ダンクソフトは、そんな企業や団体との新しい関係づくりを全国各地で進めていきたいと考えています。大企業では対応できないような、私たちならではの個別対話型で、お客様ごとの事情や課題に、きめ細やかに対応できるのが、ダンクソフトのよさですよね。

星野 まさにそうですね。さて、中村さんは「Cybozu Days」(サイボウズ デイズ)というイベントを知っていますか?

中村 いや、あいにく知らないのですが……。

星野 kintoneを提供するサイボウズが開催する大規模なイベントで、ダンクソフトではコロナ禍が明けてからは毎年出展しています。今年はいま話した、個別対話型DXの推進をテーマとしたブースを展示します。港さんも、徳島から東京にやってきて、今年も説明担当としてブースに立つのですよね。

港 今年で4回目なので、だいぶ馴れてきましたが、それでも毎回緊張します(笑)。たくさんのお客様に巡り会えるだけでなく、サイボウズが発表する最新情報をまっ先にキャッチできるので、エンジニアとしてもとても楽しみにしています。

■『Cybozu Days 2025』への参加をご希望の方は、公式サイトにて事前にお申し込みください。

「Cybozu Days 2025」公式サイト https://days.cybozu.co.jp/

■ 過去のダンクソフト出展時の様子は、こちらをご覧ください。https://www.dunksoft.com/40th-project#AP_cybozudays

┃お客様がまだ見たことがない、新しい価値を届けていく。

その未来を、個別に対話しながら一緒につくっていく。

星野 中村さん、インターンシップはもう何日か続くと思いますが、実際にダンクソフトで仕事をしてみてどんな感じですか?

インターンの中村さん

中村 プログラミングのスキルをはじめ、学べることがたくさんあって、とても充実しています。kintoneに触れられるのもよい経験です。なによりも自分にとって大きいと思っているのは、職業人としてのエンジニアの仕事ぶりを肌で感じられることです。プログラミングのスキルはもちろんですが、課題管理や進捗管理に対する姿勢などが、学生の感覚とはまったく違いました。意識が大きく変わりました。

今回のインターンシップでは、週に3日、在宅で勤務し、残りは徳島オフィスに出社するというパターンでした。このような働き方も刺激的で、私にとっては理想的なように感じています。

港 ダンクソフトはリモートワークを基本としていて、働き方はメンバーによって多様です。私は阿南高専の卒業生でもあるので、一つ中村さんへコメントをすると、プログラミングに興味があるならば、学校の授業だけに満足せず、自分なりに勉強してみるとよいと思いますね。学ぶ方法はいくらでもありますから。

澤口 今日の会話でも実感していると思いますが、ダンクソフトはとてもフラットでオープンな会社です。星野さんのことも、誰も“社長”とは呼ばず、“さん”付けで話しているのに、気がつきましたか? 東京のオフィスは、徳島とはまた違う印象だと思います。明日は別のチームのメンバーも出社する予定ですので、いろいろなメンバーと交流してもらって、学びを持ち帰っていただけたら嬉しいですね。

星野 ダンクソフトが先駆的な働き方を取り入れているのは、新しい働き方や会社のあり方を実際に実現して、どこよりも早くお客様に提案してみたいと考えているからなんですね。ですので、目指すのは、お客様の要望を形にするだけではないんです。むしろ、お客様がまだ見たことのないことを、目の前に出現させて見せてさしあげることが大事なことです。

スティーブ・ジョブスがかつて好んで使ったお話でもあるのですが、馬車をもっと早くしてほしいという要望に対して、馬車をアップグレードするのではなく、自動車を提供するんだということなんです。自動車のことはお客様はまだ見たことがないもので、知りません。でも私たちは、未来をその場で見せてさしあげるぐらいの感覚で、色々なサービスが提供できればいいんじゃないかなと思っています。お客様がまだ知らないような、予想もしていなかった驚きや発見を伴った価値を生み出すことを、今までも40年以上、続けてきている会社です。これからの働き方ばかりでなく、エンジニアがお客様に先駆けてチャレンジすべきことは、もっともっとたくさんありますよ。

中村さんも、ぜひそのような腕のあるエンジニアになることを応援しています。今回は初めての東京とのことですが、迷わずオフィスにたどり着けましたね。ダンクソフト東京オフィスでの体験も、たっぷり楽しんでもらえたらと思っています。